目的の場所を教えてもらって、

そちらに向かって、更に山の中に入っていきます。

その途中に有りました。

赤木城跡 です。

こちらには、10台は駐車できるスペースと

トイレが併設されています。

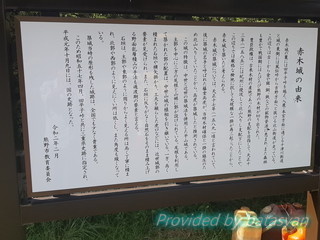

駐車場の奥には施設の説明が有りまして

そちらをさらっと見てみると…

赤木城の由来

赤木城の麓には田平子峠を越え、入鹿·本宮方面に通じる十津川街道

と城の東側には風伝峠から吉野方面へと抜ける北山街道が走っている。

この辺りは古くから金や銀、銅、鉄などの鉱物資源に恵まれ、また森林

も豊かで戦国期にはたびたび熊野の木材が切り出された。

豊臣政権は、古来木材の産地であった熊野の支配を目指して、天正十

三年(一五八五)には紀州に侵攻して北山入りし支配下にしたことや、

この辺りでは厳格な検地に抗して大規模な一揆が再三起こったことから、

赤木城を築いたと考えられる。

赤木城の築城については、天正十七年(一五八九)頃と言われていて、

後に築城の名手と呼ばれた藤堂高虎が、当時木材確保と一揆の鎮圧のた

め北山入りしていたことから、高虎が築城したと推測されている。

この城の特徴は、中世と近世の築城法を併用した平山城である。

主郭を中心に三方の尾根と山裾に郭が設けられている。尾根を利用し

て築かれた郭の配置は、中世山城の様相を引き継いでいる。一方、高く

積まれた石垣や横矢掛かり、エ夫を凝らした虎口などには、近世城郭の

要素が見受けられ、また、石垣に反りがなく自然石をそのまま積み上げ

る野面乱層積みの手法も過渡期の要素と言える。

石垣は、主郭や東郭のように周りからよく見える所は高く丁寧に積ま

れ、北郭や西郭のように見えにくい所は低くし、また角度も緩くなって

いる。

築城当時の原形を残した城跡は、全国でも少なく貴重である。

このため昭和五十七年四月、田平子峠と

共に三重県史跡に指定され、

平成元年十月九日には、国の史跡となった。

令和二年二月

熊野市教育委員会

赤木城の麓には田平子峠を越え、入鹿·本宮方面に通じる十津川街道

と城の東側には風伝峠から吉野方面へと抜ける北山街道が走っている。

この辺りは古くから金や銀、銅、鉄などの鉱物資源に恵まれ、また森林

も豊かで戦国期にはたびたび熊野の木材が切り出された。

豊臣政権は、古来木材の産地であった熊野の支配を目指して、天正十

三年(一五八五)には紀州に侵攻して北山入りし支配下にしたことや、

この辺りでは厳格な検地に抗して大規模な一揆が再三起こったことから、

赤木城を築いたと考えられる。

赤木城の築城については、天正十七年(一五八九)頃と言われていて、

後に築城の名手と呼ばれた藤堂高虎が、当時木材確保と一揆の鎮圧のた

め北山入りしていたことから、高虎が築城したと推測されている。

この城の特徴は、中世と近世の築城法を併用した平山城である。

主郭を中心に三方の尾根と山裾に郭が設けられている。尾根を利用し

て築かれた郭の配置は、中世山城の様相を引き継いでいる。一方、高く

積まれた石垣や横矢掛かり、エ夫を凝らした虎口などには、近世城郭の

要素が見受けられ、また、石垣に反りがなく自然石をそのまま積み上げ

る野面乱層積みの手法も過渡期の要素と言える。

石垣は、主郭や東郭のように周りからよく見える所は高く丁寧に積ま

れ、北郭や西郭のように見えにくい所は低くし、また角度も緩くなって

いる。

築城当時の原形を残した城跡は、全国でも少なく貴重である。

このため昭和五十七年四月、田平子峠と

共に三重県史跡に指定され、

平成元年十月九日には、国の史跡となった。

令和二年二月

熊野市教育委員会

と有るはずです。

早速登っていこうと思ったら…

通行止めだって。

脇の列車で登っていけるのかな?

とも思えますが…

そう言えばココに来る途中に見つけた

迂回路って書いていた看板。

ちょっと下った所に有りまして、

こちらから、山の方に登って行けました。

少し木々の中を歩いていくと、

城壁らしいものが見えてきます。

そこからは、整備された感じの所を進みます。

こちらには 虎口 と書いてます。

ただ、半分森と化しつつ有りまして

いい感じ埋もれている部分も有ります。

更に登っていくと、

元天守が有ったと思われる場所に。

ココからの景色は最高なものでした。

先程のトロッコは、天守の奥の方に向かっており、

多分後ろの方を整備しているのだと思います。

いつもご覧頂きありがとうございます。

😇 コメント・フォロー大歓迎です。😇